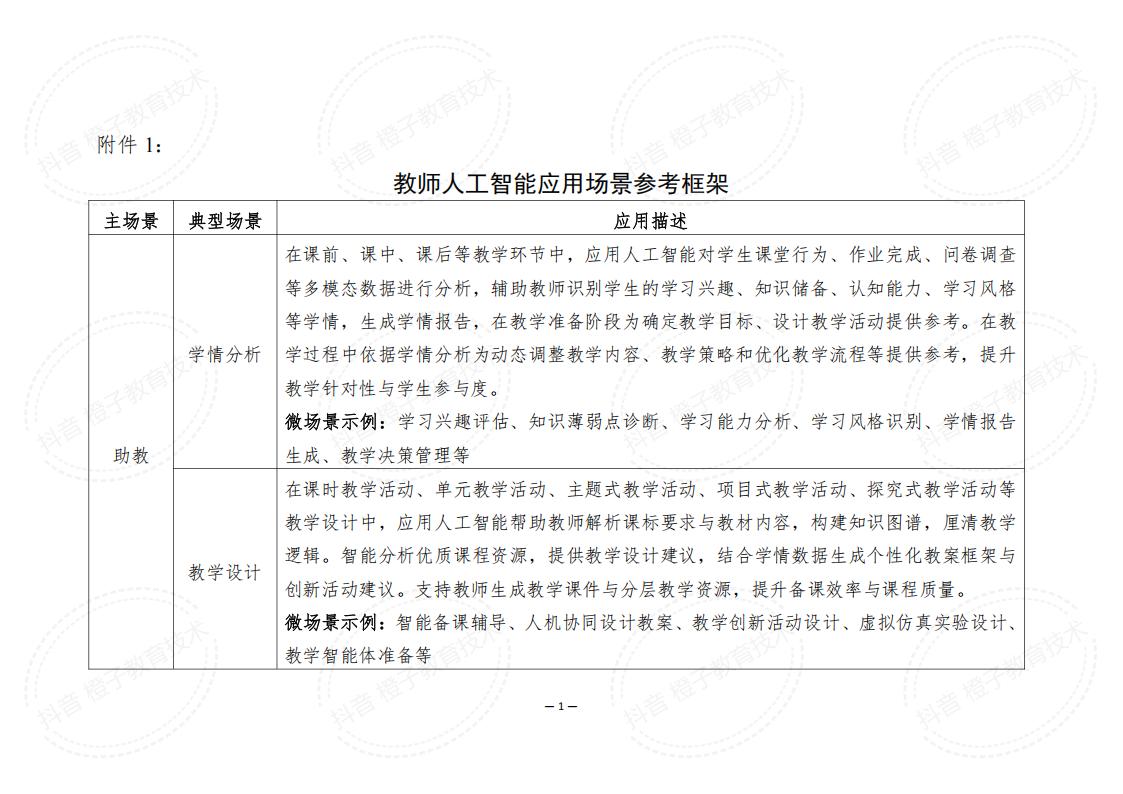

助教场景

学情分析

在课前、课中、课后等教学环节中,应用人工智能对学生课堂行为、作业完成、问卷调查等多模态数据进行分析,辅助教师识别学生的学习兴趣、知识储备、认知能力、学习风格等情境,生成学情报告,在教学准备阶段为确定教学目标、设计教学活动提供参考。在教学过程中依据学情分析为动态调整教学内容、教学策略和优化教学流程等提供参考,提升教学针对性与学生参与度。

微场景示例

- 学习兴趣评估

- 知识薄弱点诊断

- 学习能力分析

- 学习风格识别

- 学情报告生成

- 教学决策管理

教学设计

在课时教学活动、单元教学活动、主题式教学活动、项目式教学活动、探究式教学活动等教学设计中,应用人工智能帮助教师解析课程要求与教材内容,构建知识图谱,厘清教学逻辑。智能分析优质课程资源,提供教学设计建议,结合学情数据生成个性化教案框架与创新活动建议。支持教师生成教学课件与分层教学资源,提升各课效果与课程质量。

微场景示例

- 智能备课辅导

- 人机协同设计教案

- 教学创新活动设计

- 虚拟仿真实验设计

- 教学智能体准备

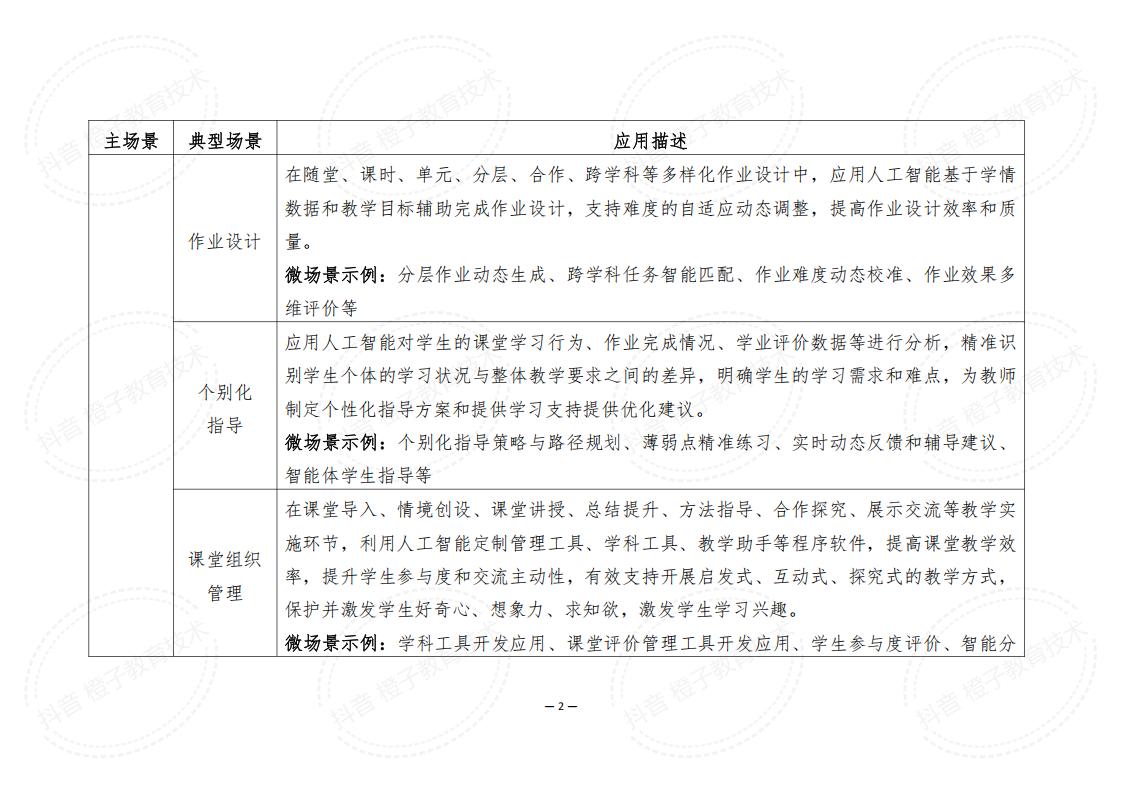

作业设计

在随堂、课时、单元、分层、合作、跨学科等多种化作业设计中,应用人工智能基于学情数据和教学目标辅助完成作业设计,支持难度的自适应动态调整,提高作业设计效率和质量。

微场景示例

- 分层作业动态生成

- 跨学科任务智能匹配

- 作业难度动态校准

- 作业效果多维评价

个别化指导

应用人工智能对学生的课堂学习行为、作业完成情况、学业评价数据进行分析,精准识别学生个体的学习状况与整体教学要求之间的差异,明确学生的学习需求和难点,为教师制定个性化指导方案和提供学习支持提供优化建议。

微场景示例

- 个别化指导策略与路径规划

- 薄弱点精准练习

- 实时动态反馈和辅导建议

- 智能体学生指导

课堂组织管理

在课堂导入、情境创设、课堂讲授、总结提升、方法指导、合作探究、展示交流等教学实施环节,利用人工智能定制管理工具、学科工具、教学助手等程序软件,提高课堂教学效率,提升学生参与度和交流主动性,有效支持开展启发式、互动式、探究式的教学方式,保护并激发学生好奇心、想象力、求知欲,激发学生学习兴趣。

微场景示例

- 学科工具开发应用

- 课堂评价管理工具开发应用

- 学生参与度评价

- 智能分组推荐

班级管理

在班级管理及家校沟通中,应用人工智能设计班级活动方案、班级管理策略、学生成长报告、家校沟通方案等,提升班级管理水平和家校沟通满意度。应用人工智能分析学生出勤、课堂表现、作业完成情况等多源数据,识别异常行为(如频繁迟到、作业未交)并生成预警报告。应用人工智能管理班级物资(如图书、实验器材),自动生成借用记录与归还提醒等,实现班级资源智能化管理。

微场景示例

- 德育积分动态追踪

- 学生行为异常预警

- 家校协同报告自动化

- 班级资源智能管理

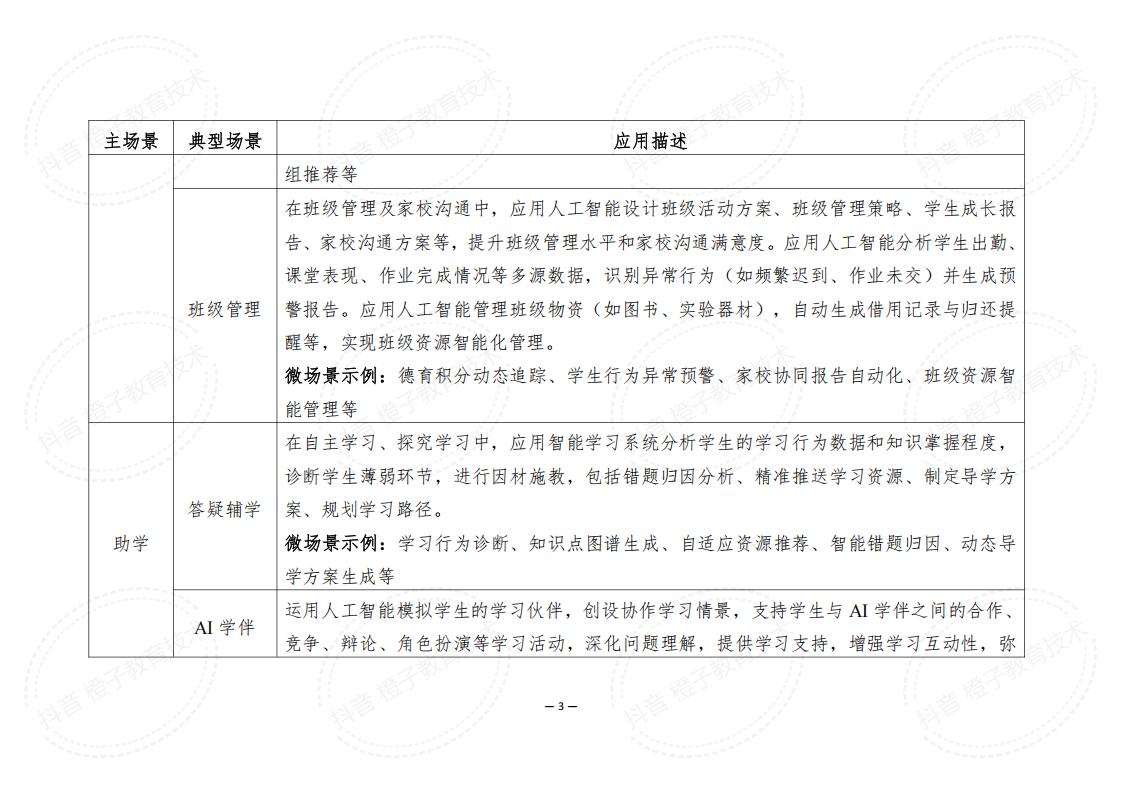

助学场景

答疑辅学

在自主学习、探究学习中,应用智能学习系统分析学生的学习行为数据和知识掌握程度,诊断学生薄弱环节,进行因材施教,包括错题归因分析、精准推送学习资源、制定导学方案、规划学习路径。

微场景示例

- 学习行为诊断

- 知识点图谱生成

- 自适应资源推荐

- 智能错题归因

- 动态导学方案生成

AI学伴

运用人工智能模拟学生的学习伙伴,创设协作学习情景,支持学生与AI学伴之间的合作、竞争、辩论、角色扮演等学习活动,深化问题理解,提供学习支持,增强学习互动性,弥补传统课堂互动不足。

微场景示例

- 学生辩论

- 同伴互助

- 学习跟踪提醒

- 协作学习

- 情感激励对话

实验实训

在实验实训活动中,应用人工智能进行多模态诊断,分析学生实验实训操作视频、过程照片、实验记录等,精准定位错误疑点,反馈纠错建议。在实验活动中,应用人工智能设计差异化、个性化的实验条件和步骤,根据学生特点生成个性化任务清单,引导学生完成有挑战的实验。应用人工智能对学生的实验过程和结果提供专业化解读和改进建议,辅助学生构思创新实验方案,激发学生实验探究兴趣。

微场景示例

- 实验实训步骤智能指导与反馈

- 个性化实验实训任务设计

- 实验结果多维度评估

- 创新实验方案推荐

生涯规划

在生涯规划教育中,应用人工智能评估学生的兴趣和能力模型,匹配职业发展案例,提供生涯规划指导和建议,帮助学生提高胜任力和竞争力。

微场景示例

- 多维能力测评

- 职业案例智能匹配

- 发展路径模拟推演

- 竞争力分析报告

助研场景

教研论文选题

应用人工智能分析学科领域文献、政策及热点趋势,诊断研究空白点,辅助优化选题方向,并提供数据驱动的选题价值评估。

微场景示例

- 文献热点图谱生成

- 研究空白智能探测

- 政策趋势匹配

- 选题价值评估

- 跨学科选题推荐

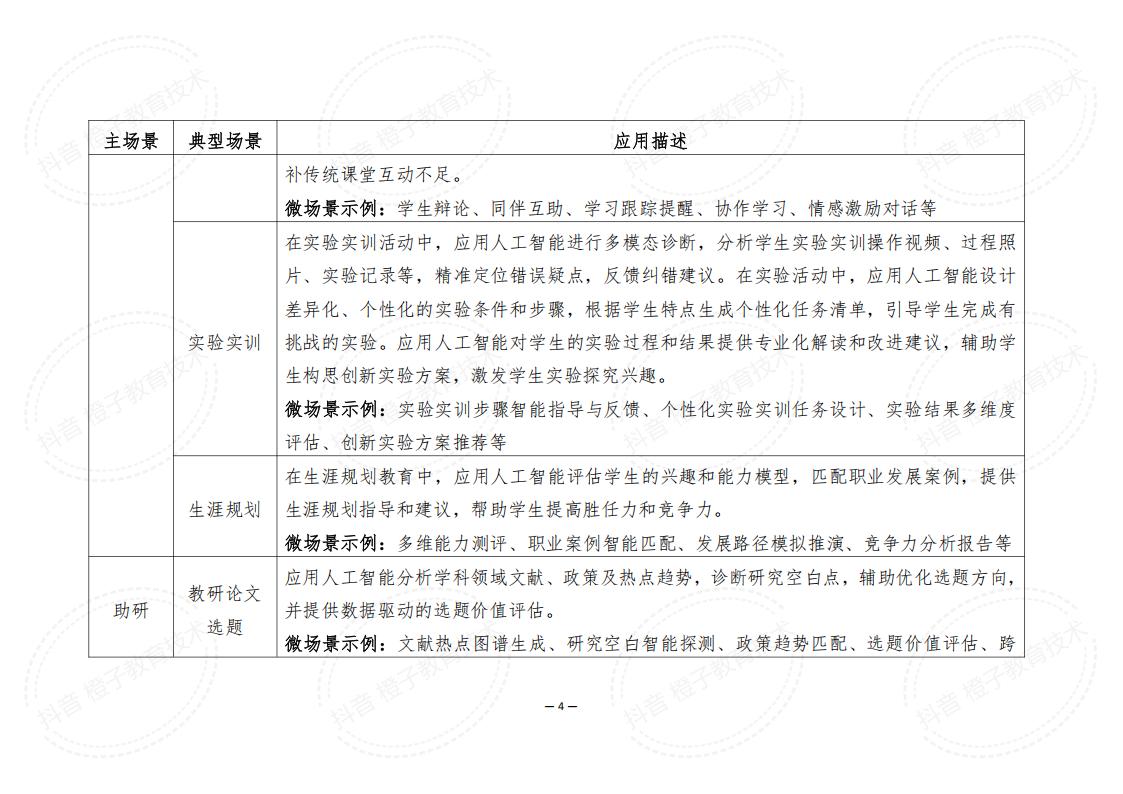

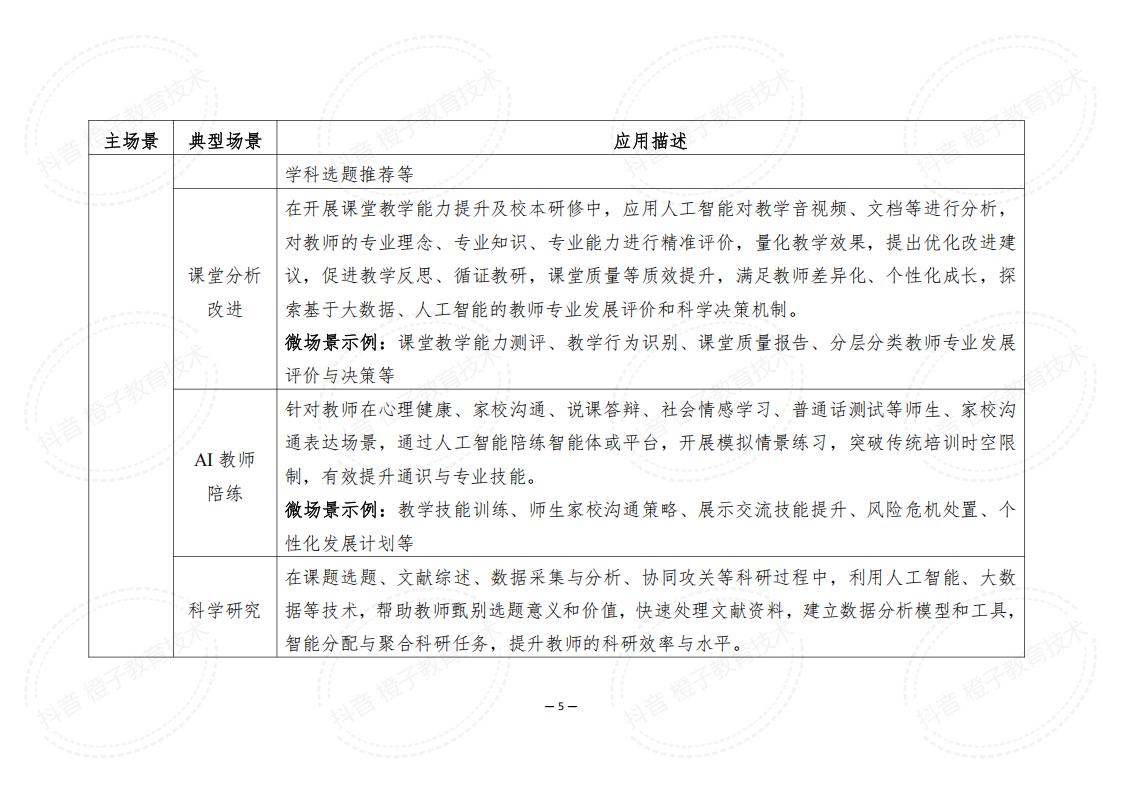

课堂分析改进

在开展课堂教学能力提升及校本研修中,应用人工智能对教学音视频、文档等进行分析,对教师的专业理念、专业知识、专业能力进行精准评价,量化教学效果,提出优化改进建议,促进教学反思、循证教研,课堂质量等级提升,满足教师差异化、个性化成长,探索基于大数据、人工智能的教师专业发展评价和科学决策机制。

微场景示例

- 课堂教学能力测评

- 教学行为识别

- 课堂质量报告

- 分层分类教师专业发展评价与决策

AI教师陪练

针对教师在心理健康、家校沟通、说课答辩、社会情感学习、普通话测试等师生、家校沟通表达场景,通过人工智能陪练智能体或平台,开展模拟情景练习,突破传统培训时空限制,有效提升通识与专业技能。

微场景示例

- 教学技能训练

- 师生家校沟通策略

- 展示交流技能提升

- 风险危机处置

- 个性化发展计划

科学研究

在课题选题、文献综述、数据采集与分析、协同攻关等科研过程中,利用人工智能、大数据等技术,帮助教师甄别选题意义和价值,快速处理文献资料,建立数据分析模型和工具,智能分配与聚合科研任务,提升教师的科研效率与水平。

微场景示例

- 文献智能阅读与综述

- 科研协作推荐

- 智能实验设计

- 学术伦理合规审查

- 科研成果影响力预测

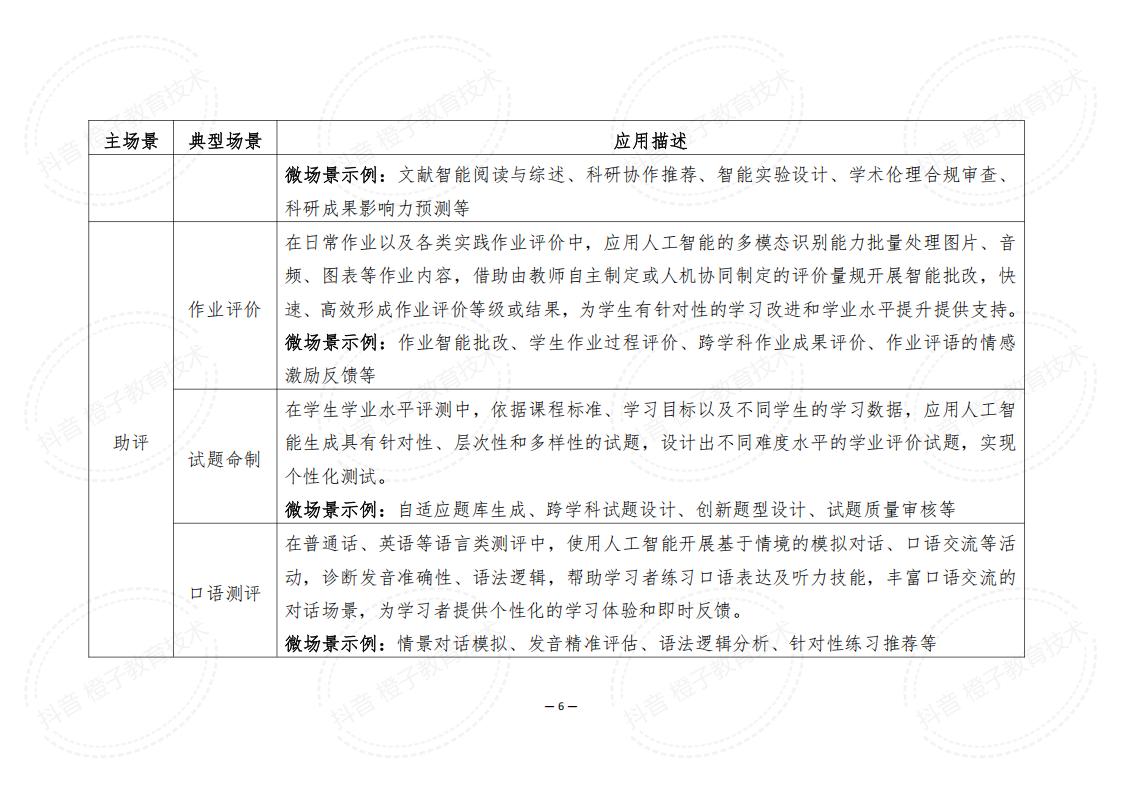

助评场景

作业评价

在日常作业以及各类实践作业评价中,应用人工智能的多模态识别能力批量处理图片、音频、图表等作业内容,借助由教师自主制定或人机协同制定的评价量规提开展智能批改,快速、高效形成作业评价等级或结果,为学生有针对性的学习改进和学业水平提升提供支持。

微场景示例

- 作业智能批改

- 学生作业过程评价

- 跨学科作业成果评价

- 作业评语的情感激励反馈

试题命制

在学生学业水平评测中,依据课程标准、学习目标以及不同学生的学习数据,应用人工智能生成具有针对性、层次性和多样性的试题,设计出不同难度水平的学业评价试题,实现个性化测试。

微场景示例

- 自适应题库生成

- 跨学科试题设计

- 创新题型设计

- 试题质量审核

口语测评

在普通话、英语等语言类测评中,使用人工智能开展基于情境的模拟对话、口语交流等活动,诊断发音准确性、语法逻辑,帮助学习者练习口语表达及听力技能,丰富口语交流的对话场景,为学习者提供个性化的学习体验和即时反馈。

微场景示例

- 情景对话模拟

- 发音精准评估

- 语法逻辑分析

- 针对性练习推荐

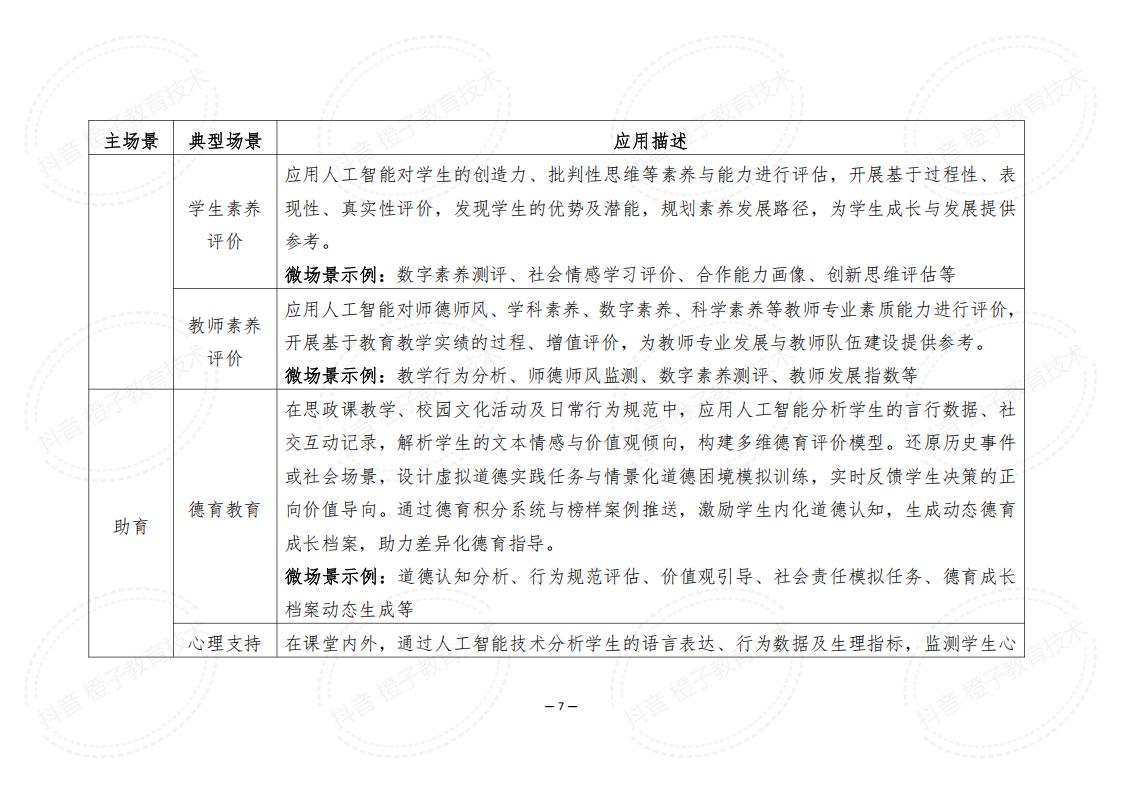

学生素养评价

应用人工智能对学生的创造力、批判性思维等素养与能力进行评估,开展基于过程性、表现性、真实性评价,发现学生的优势及潜能,规划素养发展路径,为学生成长与发展提供参考。

微场景示例

- 数字素养测评

- 社会情感学习评价

- 合作能力画像

- 创新思维评估

教师素养评价

应用人工智能对师德师风、学科素养、数字素养、科学素养等教师专业素质能力进行评价,开展基于教育教学实绩的过程、增值评价,为教师专业发展与教师队伍建设提供参考。

微场景示例

- 教学行为分析

- 师德师风监测

- 数字素养测评

- 教师发展指数

助育场景

德育教育

在思政课教学、校园文化活动及日常行为规范中,应用人工智能分析学生的言行数据、社交互动记录,解析学生的文本情感与价值观倾向,构建多维德育评价模型。还原历史事件或社会场景,设计虚拟道德实践任务与情景化道德困境模拟训练,实时反馈学生决策的正向价值导向。通过德育积分系统与榜样案例推送,激励学生内化道德认知,生成动态德育成长档案,助力差异化德育指导。

微场景示例

- 道德认知分析

- 行为规范评估

- 价值观引导

- 社会责任模拟任务

- 德育成长档案动态生成

心理支持

在课堂内外,通过人工智能技术分析学生的语言表达、行为数据及生理指标,监测学生心理状态,辅助教师或学生识别焦虑、抑郁等情绪问题,生成个性化心理辅导建议,推送适配资源,为学生提供多元心理关爱支持,为高风险学生建立预警机制,实现早期干预。

微场景示例

- 情绪识别

- 心理健康监测

- 个性化心理辅导

- 危机干预

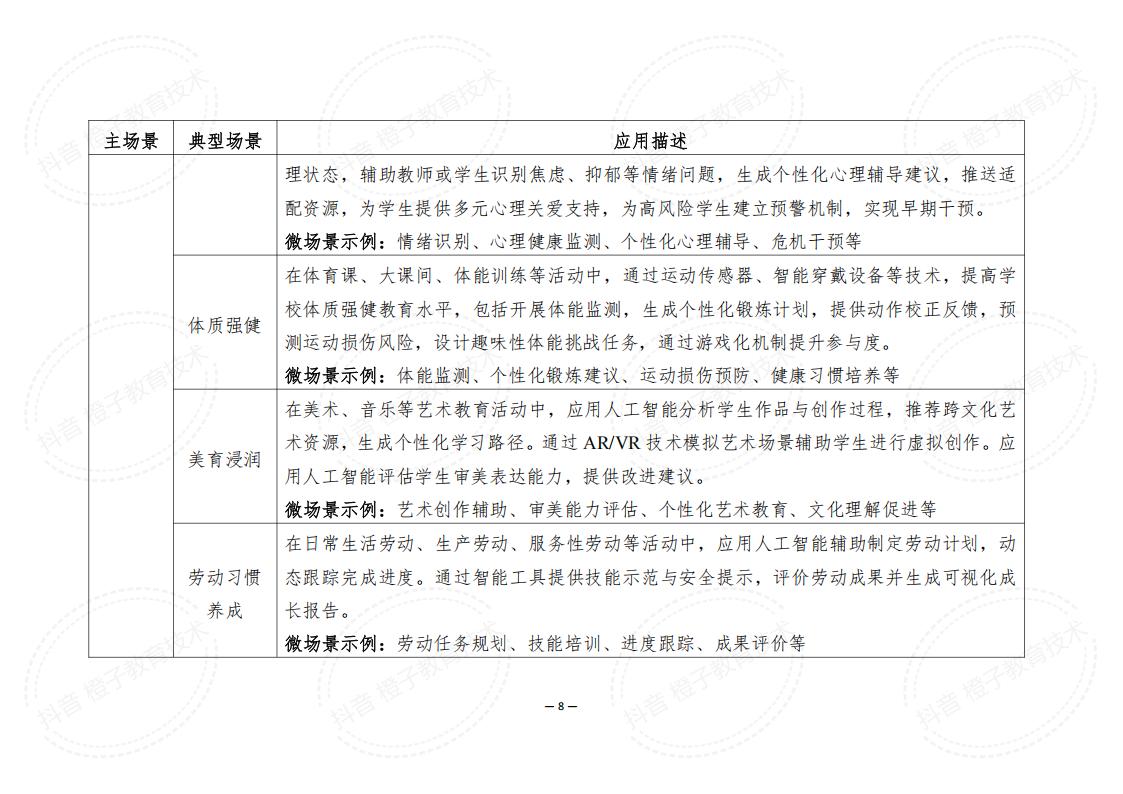

体质强健

在体育课、大课间、体能训练等活动中,通过运动传感器、智能穿戴设备等技术,提高学校体质强健教育水平,包括开展体能监测,生成个性化锻炼计划,提供动作校正反馈,预测运动损伤风险,设计趣味性体能挑战任务,通过游戏化机制提升参与度。

微场景示例

- 体能监测

- 个性化锻炼建议

- 运动损伤预防

- 健康习惯培养

美育浸润

在美术、音乐等艺术教育活动中,应用人工智能分析学生作品与创作过程,推荐跨文化艺术资源,生成个性化学习路径。通过AR/VR技术模拟艺术场景辅助学生进行虚拟创作。应用人工智能评估学生审美表达能力,提供改进建议。

微场景示例

- 艺术创作辅助

- 审美能力评估

- 个性化艺术教育

- 文化理解促进

劳动习惯养成

在日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动等活动中,应用人工智能辅助制定劳动计划,动态跟踪完成进度。通过智能工具提供技能示范与安全提示,评价劳动成果并生成可视化成长报告。

微场景示例

- 劳动任务规划

- 技能培训

- 进度跟踪

- 成果评价

教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)函件

教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)为促进人工智能在教育领域的应用与发展,特发布以下政策文件及应用场景参考框架,旨在指导各级各类学校教师有效运用人工智能技术提升教育教学质量。

以下文件及框架可供全国中小学教师参考使用,鼓励结合本地实际情况创新应用。